Abgeschlossene Abschlussarbeiten

In unserer Übersicht finden Sie Kurzzusammenfassungen der am Urban Energy Lab 4.0 erstellten studentischen Arbeiten.

Simulation der zeitlichen Änderungen von Oberflächentemperaturen betonkernaktivierter Bauteile

(BA Anna Lübke)

Das Interesse an energiesparendem Heizen und Kühlen von Gebäuden, ohne dabei an Behaglichkeit zu sparen, wird immer größer. Eine Möglichkeit diese beiden Forderungen gerecht zu werden ist die Betonkernaktivierung. Dabei sind Rohrleitungen in die Mitte einer massiven Betonschicht verlegt. Die Rohre werden dann entweder zum Heizen mit 26 - 20 °C oder beim Kühlen mit 17 - 20 °C temperierten Wasser durchströmt. Aufgrund der Speicherfähigkeit des Betons findet die Wärmeübertragung mit einer zeitlichen Verzögerung statt. Das Ziel dieser Arbeit ist es dabei den zeitlichen Verlauf der Oberflächentemperatur zu simulieren. Dazu wird zunächst der Aufbau und die Funktionsweise der Betonkernaktivierung erläutert. Ebenso werden die thermodynamischen Grundlagen, welche Auswirkungen auf die Wärmeübertragung bei der Betonkernaktivierung haben erklärt. Aufbauend auf diesem Wissen wird ein Modell einer betonkernaktivierten Geschossdecke für den Heizfall erstellt. Die Wärmeübertragung wird dabei eindimensional und instationär simuliert. Zusätzlich wird ein Modell eines Kapillarrohrsystems in Anlehnung an das Sandwichmodul des FlexFass erstellt. Bei den Modellen werden die Wärmetransportmechanismen und die Speicherfähigkeiten der einzelnen Materialien mit berücksichtigt. Zudem wird die Betonschicht in vier Teilsysteme unterteilt, um die lineare Erwärmung des Betons zu simulieren. Dazu wird eine Geschossdecke aus einer 300mm dicken Betonschicht und integrierten PEXa Rohren mit einem Durchmesser von 20mm modelliert. Dabei wird das Ergebnis erzielt, dass circa 21 Minuten vergehen bis eine Temperaturerhöhung um 1 °C erfolgt. Bis der stationäre Zustand von 25,26 °C erreicht wird dauert es insgesamt 15 Stunden und 11 Minuten. Das Grundmodell wird abschließend auf zwei Geschossdeckenkonstruktionen von zwei unterschiedlichen Herstellern angewandt. Dabei wird festgestellt, dass die Ergebnisse der Simulation den vorgegebenen Oberflächentemperaturen der Herstellern mit 1,2 °C und 1,4 °C abweichen. Diese Abweichungen werden den Vereinfachungen der Simulation in dieser Arbeit zugeschrieben.

Entwicklung und Implementierung einer speicherprogrammierbaren Steuerung für Wärmepumpensysteme und Aufbau eines Prüfstandes zur Untersuchung verschiedener Regelungsstrategien

(BA Matthias Mersch)

Residential heating systems are a major contributor to fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions. The reduction of both is regarded as important target by politicians and scientists in order to tackle climate change. Heat pumps are an energy efficient alternative to conventional heating systems. However, most heat pumps do not use their full potential due to inefficient and outdated control strategies.

In commercially available heat pump systems, the control logic is implemented by a built-in controller. It also serves as safety system to prevent damage to the heat pump and its surroundings. Common controllers use conservative control strategies that do not account for the dynamics of realistic operating conditions. Therefore, the efficiency of commercial heat pumps can be significantly improved by using more sophisticated control systems.

Only few data are known from built-in controllers and their operation cannot be modified, since it is not possible to access program code. Hence, a test bench for the development and evaluation of advanced control strategies for heat pump heating systems is designed in this thesis. The central component of the test bench is a programmable logic controller, which replaces the built-in control system. It uses a modular Beckhoff platform enhancing flexibility. The system is easily adaptable, while it ensures safe operation of the heat pump. The test bench is equipped with additional sensors, so that it is capable of delivering sufficient data for comprehensive analyses of heat pump control strategies.

As a first step, the hardware components as well as the control software of an existing heat pump system are analysed. The hardware analysis focusses on the input and output signals of the components as well as their operating limits and other characteristics important for the control system. The software analysis is based on the description of the heat pump operation in the installation manual. Special attention is paid to safety measures.

Based on the analysis, a programmable logic controller is developed. Hardware components, such as input and output terminals as well as the processing unit, are selected and the control software is implemented. The main heat pump controller retrieves process data from the sensors and calculates control signals for all components. It also includes the software safety systems. The main controller provides an interface which needs to be implemented by an independent temperature control system. For this thesis, a simple temperature controller that copies the operation of the built-in controller is developed. In future, advanced control systems can easily be connected to the interface. At last, a validation of the control software is performed. All tests are successful.

Konzeptentwicklung eines Prüflabors zur dynamischen Untersuchung von Wärmepumpensystemen mit brennbaren Kältemitteln

(BA Abdul Masalkhi)

Im Rahmen dieser Arbeit wird am Lehrstuhl für Gebäude-und Raumklimatechnik des E.ON ERC einHardware-in-the-Loop Prüfstand entwickelt, anwelchem Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln bewertet werden können. Dabei soll Propan als Kältemittel eingesetzt werden. Als Aufstellungsort für den Prüfstand dient ein Hallenteil E.ON EBCs. Der Prüfstand besteht aus einer Klimakammer, einem Hydrauliksystem, einem Überwachungsraum und einem Lagerraum. Am Prüfstand können sowohl Wärmepumpen untersucht werden, die ihre Wärmeleistung aus der Umgebungsluft beziehen (LW), sowie solche, die ihre Wärmeleistung aus einem hydraulischen System beziehen (WW). ImBetrieb von LW-Wärmepumpen können durch die Klimakammer verschiedene Wetterbedingungen dynamisch emuliert werden.

Der Betrieb von Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln innerhalb der Versuchshalle wird dadurch ermöglicht, dass umfassende Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden, die zur Sicherheit von Personen und Eigentum beitragen. Das Konzept für diesen Prüfstand beruht auf Vorgaben und Hinweisen von Normen und Technischen Regeln. Es werden verschiedene Gefährdungen durch die Arbeit mit druckgespeicherten, brennbaren Gasen aufgezeigt und Anforderungen ausformuliert, durch die ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird.

Auslegung und Regelung einer Belüftungsanlage für den Fassadenprüfstand FlexFass

(BA Johanna Häupl)

Modellversuche dienen der Forschung zur Analyse von Fehlern und ermöglichen dadurch eine Vermeidung exponentieller Fehlerskalierung. Zudem ermöglicht ein Modellversuch das Verhalten von Bauteilen auf äußere Einflüsse zu beobachten und für die Anwendung in der Realität zu deuten. Die Durchführung der Versuche wird über einen Prüfstand realisiert. Der geplante Prüfstand dient der Untersuchung von Wettereinflüssen auf verschiedene Fassadenelemente. In dieser Arbeit wird eine Lüftungsanlage ausgelegt, die den geplanten Prüfraum mit Zuluft versorgen wird. Dabei dienen in erster Linie die Hauptsätze der Thermodynamik als Grundlage für die Berechnungen. Die Auslegung der Anlage beinhaltet die Auswahl geeigneter Anlagenkomponenten, sowie die Berechnung aller erforderlichen Kenngrößen der Bauteile. Mit Hilfe von Marktanalysen werden die Bauteile ausgewählt, welche bei der weiteren Auslegung der Lüftungsanlage Anwendung finden. Auf Basis der Marktrecherche wird das Fazit gezogen, dass eine Anlagenauslegung nach den gegebenen Anforderungen möglich ist.

Optimale Auslegung von Wärmepumpensystemen unter Berücksichtigung der Betriebsstrategie

(MA Hannah Krützfeldt)

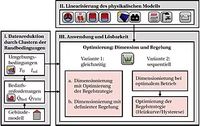

Wärmepumpen bieten die Möglichkeit durch eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung auf fossile Energiequellen im Gebäudesektor zu verzichten und dadurch die direkten Kohlenstoffdioxidemissionen zu senken. Damit vermehrt Wärmepumpensysteme im Gebäudebestand installiert werden, müssen Auslegungsverfahren verbessert werden, sodass die Systeme wirtschaftlicher ausgelegt werden können. Aktuelle Studien zeigen, dass zur Verbesserung der Auslegung die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten und das Betriebsverhalten im Auslegungsprozess berücksichtigt werden sollten.

Am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen wird die Auslegungsverbesserung durch Simulationsstudien untersucht. Zudem werden mathematische Optimierungsrechnungen zur Dimensionierung der Systemkomponenten angewandt. Ansätze zur gleichzeitigen Optimierung von Komponentendimensionierung und geregeltem Betrieb existieren aktuell nicht.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Anwendbarkeit eines MILP-Modells zur Optimierung der Auslegung eines Wärmepumpensystems untersucht. Der Betrieb und der Einfluss einer Regelung werden bei der Dimensionierung der Komponenten berücksichtigt. Die Optimierungsrechnung wird zur Reduktion der Rechenzeit auf Basis von Typtagen durchgeführt. Um einen Vergleich mit normativen Auslegungsverfahren zu ermöglichen,werden Jahressimulationen der durch dieOptimierung ausgelegten Systeme durchgeführt.

Durch die Optimierung werden die Wärmepumpe um bis zu 50% kleiner und die Speicher bis zu sechsmal größer ausgelegt als bei einer normativen Auslegung. In Jahressimulationen sind durch die geringeren Investitionskosten die Gesamtkosten etwas niedriger als bei einer Auslegung nach Norm. Dabei sind die Betriebskosten durch eine vermehrte Nutzung des Heizstabs höher.

Die genaue Datengrundlage und damit auch dieWahl der Typtage haben einen großen Einfluss auf die Auslegung des Wärmepumpensystems. Um die Gesamtjahreseffizienz zu steigern, sollte ihre Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur bei derWahl der Typtage berücksichtigt werden.

Die Darstellung des Systems als MILP erfordert Vereinfachungen der Systembeschreibung, die zu numerischen Schwierigkeiten und teilweise physikalisch nicht interpretierbaren Ergebnissen führen. Vor allem zurUmsetzung komplizierterer Regelstrategien scheint die Formulierung als MILP nicht geeignet. Es wird daher empfohlen simulationsbasierte Optimierungsverfahren zu untersuchen, die sowohl Nichtlinearitäten als auch differentielle Systemzustände abbilden können.

Untersuchung und Modellierung der Temperaturbelastung an Fassadenoberflächen durch eine Sonnensimulation im geschlossenen Prüfstand

(MA Stefan Foemer)

Die Sonneneinstrahlung auf Fassadenoberflächen hat Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche am und im Gebäude. So kommt es durch Sonneneinstrahlung zu einer Erhöhung der Oberflächentemperatur an Fassaden und zu Innentemperaturerhöhung durch Wärmeströme und solare Wärmeeinträge durch die Bauteile. Der E3D-Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen der RWTH Aachen plant daher den Bau eines Prüfstandes zur Untersuchung von Fassaden und deren direkten Einfluss auf einen Innenraum. Der Prüfstand soll aus einer Klimakammer, eines auswechselbaren Fassadenmoduls und einer Innenkammer, die einen Büroraum simulieren soll, bestehen. Unter anderem soll die Klimakammer eine Sonnensimulation beinhalten, welche die Sonneneinstrahlung auf eine Fassadenoberfläche darstellt. Zielstellung dieser Arbeit war es, die Programmierung der Sonnensimulation auf ein Fassadenmodul zu entwickeln und zu prüfen, ob der geschlossene Prüfstand im Gegensatz zu einer freistehenden Fassade einen Einfluss auf die Oberflächentemperatur nimmt. Zusätzlich wurden dabei verschiedene Dämmmethoden bzw. Wandkonstruktionen beachtet und deren Einfluss untersucht. Hierzu wurde mit dem Simulationsprogramm Modelica ein Modell erstellt, welches die Oberflächentemperatur einer Fassadenkonstruktion auf Grundlagen einer einstellbaren Sonneneinstrahlung, sonstiger Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Wärmespeicherung und Konvektion ermittelt. Zur Validierung des Berechnungsansatzes wurden die Simulationsergebnisse mit externen Simulations- und Messdaten verschiedener Referenzfassaden verglichen. Nach Simulation der Referenzfassaden mit dem Prüfstandsmodell konnte eine erhebliche Übertemperatur und somit ein Aufheizeffekt der Fassadenkonstruktion im Gegensatz zu den vorhandenen Messdaten und der externen Simulation festgestellt werden. Eine wärmedämmende Schicht hinter einer dünnen Oberflächenschicht (bspw. Putz) trägt ebenfalls zum Aufheizeffekt der Fassadenoberfläche bei.

Entwicklung eines modular akustischen und lichttechnischen Innenraumdesigns für einen Raumklimaprüfstand

(BA Mohsen Nakhostdashti)

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines modular akustischen und lichttechnischen Innenraumdesigns für einen Raumklimaprüfstand hinsichtlich einer Büronutzung sowie einer nachgelagerten Umnutzung für Forschungszwecke. In diesem Zusammenhang werden aktuelle Normen und Richtlinien vorgestellt, die bei einer realen Büroplanung eingehalten werden müssen, beispielsweise die Nachhallzeit und die Beleuchtungsstärke.

Der Raumklimaprüfstand besteht aus Modulelementen mit eingebetteten Kapillarrohmatten, welche als Heiz- und Kühlflächen im Bereich der Decke, Wände und des Fußbodens dienen. Eine Abschirmung dieser Flächen ist zu vermeiden und sollte bei der akustischen und lichttechnischen Planung berücksichtigt werden, wobei die zwischenliegende Trennwand, welche den Raum in zwei gleich große Räume unterteilt, ohne Kapillarrohmatten ausgeführt wird.

Um die Raumakustik des Raumes bewerten zu können, wurde zuerst im unbesetzten Zustand eine Nachhallzeitmessung durchgeführt. Anhand der Messung wurde dann durch das Berechnungsverfahren der DIN EN 12354-6 eine Nachhallzeitprognose für ein akustisch behandelten Raum errechnet. Zum Einsatz kamen Akustikprodukte wie Wandabsorber, Stellwände, Akustiksäulen und Tischabsorber. Die Berechnung zeigte, dass für eine gute Akustik im Ein- und Zweipersonenbüro die Trennwand fast vollständig mit Wandabsorber zu belegen ist und im Raum eine Akustiksäule sowie eine Stellwand angeordnet werden müssen. Weiterhin wird aus der Nachhallzeitberechnung ersichtlich, dass ein Mehrpersonenbüro ein durchschnittliches Akustikniveau erreicht, wenn der Raum nur mit Akustikobjekten ausgestattet wird. Für höheres Akustikniveau ist eine schallabsorbierende Wandverkleidung unabdingbar.

Die künstliche Beleuchtungsplanung erfolgte mittels eines Lichtplanungssoftwares (DIALux). Dabei wurde der Raum als 3D-Modell, zusammen mit der zuvor geplanten akustischen Gestaltung, nachgebaut und mit den jeweiligen angesetzten Leuchten simuliert. Die Planung und Auswahl der Leuchten resultierte aus den Mindestanforderungen der Normen und Richtlinien sowie aus den individuell definierten Anforderungen für Forschungszwecke und Lichtbehaglichkeit (Nutzerstudie). Hierbei müssen die Leuchten nicht nur eine ausreichende horizontale Beleuchtungsstärke und hohes Farbwiedergabeindex erreichen, sondern auch eine Veränderung der Farbtemperatur sowie das Einstellen der Beleuchtungsstärke ermöglichen. Aus den Simulationsergebnissen ging hervor, dass die Leuchtenmodelle ECOOS2 Slim und REDD-1200 die geforderten Anforderungen erfüllen.

Entwicklung und experimentelle Validierung von Regelstrategien für raumlufttechnische Anlagen

(MA Qingnuo Yao)

Eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) ist ein wichtiger Teil eines Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystems. Sie ist nicht nur für die Bereitstellung von Außenluft verantwortlich, sondern auch für die Zirkulation, Regulierung und Filterung der Raumluft, um das gewünschte Klima im Zielbereich zu erreichen. Das automatische Steuerungssystem einer RLT-Anlage bestimmt weitgehend, ob es ordnungsgemäß funktionieren kann.

In dieser Arbeit wird die Regelungsstrategie für die RLT-Anlage des Raumklimaprüfstands untersucht. Das gesamte Regelungssystem wird in drei unabhängige Teilsysteme unterteilt, die auf unterschiedlichen physikalischen Größen basieren, nämlich die Luftstromregelung, die aus der Regelung des Volumenstroms und des Umluftanteils besteht, die Temperaturregelung und die Regelung der absoluten Luftfeuchtigkeit. Die entsprechenden RLT-Komponenten der Luftstromregelung sind der Ventilator und zwei Einlassklappen. Die Stellglieder der Temperaturregelung sind Vor-, Nachkühler und Erhitzer. Die Regelung der absoluten Luftfeuchtigkeit umfasst den Befeuchter und den Entfeuchter mit oder ohne Bypass, um die Feuchtigkeit der Zuluft zu regulieren. Jedes Teilsystem der Regelung wird als Single-Input-Single-Output System und als lineares zeitinvariantes System behandelt. In der ersten Phase wird für jedes Teilsystem eine Systemidentifikation durchgeführt. Das identifizierte Systemmodell wird für den Reglerentwurf und die Parametrierung verwendet. Es werden verschiedene Regler für die Teilsysteme implementiert und verglichen. Für bestimmte Teilsysteme werden auch spezifische Regelungsstrategien entwickelt, deren Wirksamkeit durch Experimente nachgewiesen wird. Für den Entfeuchtungsprozess wird die Möglichkeit der Kollaboration zwischen dem Entfeuchter und der Bypassklappe untersucht und experimentell validiert.

Der Proportional-Integral-Derivativ-Regler (PID-Regler), der in industriellen Anwendungen am weitesten verbreitet ist, wird für Komponenten mit geringer Trägheit implementiert, zu denen der Ventilator, die Einlassklappen und der Befeuchter gehören. Die Parameter werden mit der Ziegler-Nichols-Methode und dem MATLAB PID Tuner abgestimmt. Die Leistung erfüllt die Regelungsanforderungen hinsichtlich der Sollwertverfolgung und Störungsunterdrückung. Die Implementierung von PID-Reglern, die auf herkömmliche Weise abgestimmt sind, führt jedoch zu Ungenauigkeit oder Instabilität auf Komponenten mit hoher Trägheit. Daher wird die Interne Modellregelung getestet und hat sich als effektiv für Vor-, Nachkühler, Erhitzer und Entfeuchter erwiesen. Sie weist eine höhere Toleranz gegenüber Abweichungen zwischen Anlage und Modell sowie einen geringeren Aufwand beim Tuning auf.

Entwicklung eines hydraulischen Regelsystems zur Flächentemperierung mittels IR-basierter Temperaturerfassung

(MA Minsheng Xu)

Die zukünftige Energieeffizienz im Gebäudesektor beim Erreichen eines gewünschten Komfortstandards kann durch Forschung mit Nutzerintegration besser optimiert werden. Für die Untersuchung der thermischen Behaglichkeit ist es nötig, eine experimentelle Umgebung aufzubauen, in der die thermischen Randbedingungen eingestellt werden können. Zur Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen den Nutzern und dem Gebäudeenergiesystem steht der Raumklimaprüfstand zur Verfügung.

Um eine kontrollierbare thermische Umgebung in diesem Prüfstand zu erzielen, präsentiert die vorliegende Masterarbeit ein hydraulisches Regelsystem zur Flächentemperierung der Umschließungselemente der Klimakammer. Dazu werden zunächst das Hydrauliksystem und die entsprechenden hydraulischen Komponenten geplant und ausgelegt. Zusätzlich wird die zugehörige Steuerungs- und Messtechnik auf Basis einer Beckhoff SPS konzipiert. Das Hydrauliksystem für den Prüfstand wird nach dem Konstruktionsplan in mh-BIM 6.0 aufgebaut. Insgesamt werden 76 Verbraucherkreise für die Temperierung der Umschließungselemente konstruiert.

Anschließend wird die PI-Regler-basierte Vorlauftemperaturregelung in den Verbraucherkreisen sowie den Erzeugerkreisen in der Software TwinCAT 3 entwickelt. Die Initialisierung des Steuerungsprogramms, einen Regler für Vorlauftemperatur sowie ein automatisches Programm zur Umschaltung der Betriebsart der Verbraucherkreise werden hauptsächlich implementiert. Anhand von Validierungsmessungen konnte gezeigt werden, dass die Vorlauftemperatur des Verbraucherkreises innerhalb von 10 Minuten zwischen dem maximalen Temperaturbereich – zwischen 15 und 45 °C – eingestellt werden kann.

Außerdem wird eine Oberflächentemperaturregelung der Elemente auf der Grundlage der entwickelten Vorlauftemperaturregelung mithilfe einer Kaskadenregelung entwickelt. Die Oberflächentemperaturen der Elemente werden mit einem Infrarot-Array-Sensor MLX90640 von Melexis erfasst. Dabei erfolgt die Datenübertragung zwischen dem IR-Sensor und der SPS über das MQTT-Protokoll und die ADS-Schnittstelle. Zur Erhöhung der Messgenauigkeit wird der IR-Sensor experimentell kalibriert. Die Oberflächentemperaturregelung wird dann in TwinCAT 3 implementiert. Die Ergebnisse der Versuche zeigen die Funktionalität dieser Regelung. Mit dieser Kaskadenregelung kann die Oberflächentemperatur der Wandelemente zwischen 20 und 40 °C gut geregelt werden.