Raumklimalabor

Willst Du die Energieversorgung verändern, schau auf den Nutzer.

Wo Gebäudetechnik behagliche Innenräume schafft soll dies nutzerzentriert und optimiert passieren. Die technische Zielsetzung liegt damit in der Entwicklung von gebäudetechnischen Systemen mit hoher Anwenderfreundlichkeit und Nutzerakzeptanz. Dafür ist der Kenntnisgewinn zum Nutzerverhalten und dessen Komfortempfinden notwendig. Aufbauend auf den Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer können technische Systeme modifiziert und erweitert oder neue Lösungen entwickelt werden. Von Interesse sind u. a. „Plug and Play“-Lösungen, die die Bedürfnisse der Nutzer mit minimalen Betreuungs- und Einstellungsaufwand erfüllen und robust genug sind, um über die gesamte Betriebsphase einen energieeffizienten Betrieb zu garantieren.

Für nachhaltige urbane Energiekonzepte gilt es die Bedürfnisse des Nutzers und sein thermisches Komfortempfinden besser zu verstehen.

Konzept

Die Interaktion zwischen Nutzer und der Gebäudetechnik wird in verfügbaren Simulationsumgebungen nur unzulänglich beschrieben. In der Planungspraxis wird Nutzerverhalten in der Regel über einfache Zeitreihen für Wärmeeintrag durch Menschen und Geräte, Frischluftzufuhr und Beleuchtung sowie über (außenklimaabhängige) Sollwerte für zum Beispiel die Öffnung von Fenstern oder die Klimatisierungs- und Lüftungsfunktion der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) abgebildet.

Notwendig sind dagegen erkenntnisbasierte verlässliche Algorithmen für die Systemkonzeptionierung sowie die Steuerung und Regelung anlagentechnischer Komponenten, für die das Nutzerverhalten und der Nutzerkomfort eine zentrale Rolle spielen. Auch für Bestandsimmobilien spielen auf Nutzerkomfort und Nutzerverhalten basierende Konzepte eine entscheidende Rolle: sowohl bei der Auswahl und Dimensionierung von Sanierungsmaßnahmen und Komponenten (z.B. passive Kühlung mit Interaktionsmöglichkeiten versus Vollklimatisierung), als auch für Betriebsoptimierungen, wie aktuelle Projekte belegen (z.B. Reduzierung des Energieverbrauchs durch „Gamifizierung“). Zudem entstehen mit der sich ändernden Energielandschaft neue Marktakteure und -rollen. Das Angebot von Energiedienstleistungen gewinnt an Relevanz und bessere Kenntnisse über das Nutzerverhalten können in gezielter eingesetzten Produkten und Systemen münden und führen letztendlich zur gezielten Optimierung des Energieeinsatzes beim Kunden.

Unter der Prämisse, dass eine bessere Kenntnis der Nutzerinteraktionen eine wesentliche Grundlage für

die Entwicklung zukünftiger urbaner Energiekonzepte mit nachhaltigen Gebäudeenergie- und Raumklimakonzepten

-

den energieoptimierten Betrieb von Gebäuden

-

eine erhöhte Mitarbeiterleistungsfähigkeit in der Arbeitsumgebung

ist, ist eine systematische experimentelle Untersuchung der Schnittstelle zum Nutzer im Rahmen des Raumklimalabors erforderlich. Als Bestandteil des Urban Energy Lab 4.0 wird die geplante Infrastruktur hinsichtlich der Kombination und Kontrollierbarkeit von raumklimatischen, akustischen und lichttechnischen Umgebungsbedingungen und ihrer Interaktion mit dem Versorgungssystem sowie mit seiner Variabilität ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vorhandenen Laboren erzielen.

Nur über Berücksichtigung des Nutzers als zentrales Glied innerhalb des Energiesystems kann das Urban Energy Lab 4.0 Ansätze und Konzepte für nachhaltige und am Markt akzeptierte Lösungen für die urbane Energieversorgung der Zukunft liefern. Es wird erstmals erlauben, das komplexe Zusammenspiel physiologischer, psychologischer und verhaltensbedingter Adaptationsvorgänge an das Raumklima ganzheitlich mit Anbindung an gebäudetechnische Systeme zu untersuchen.

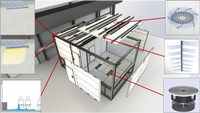

Aufbau

Der Prüfstand verfügt über eine speziell angefertigte Klimakammer, mit der Raumlichtmaße von 7,88 m x 4,55 m x 2,80 m. In der Klimakammer können die thermischen, raumlufttechnischen, lichttechnischen und akustischen Effekte wie in einem realen Büro- oder Konferenzraum nachgebildet werden. Eine abnehmbare Trennwand ermöglicht, den Innenraum in zwei Räume für parallele Untersuchungen zu unterteilen. Die Klimakammer ist mit einer hohen Umbauflexibilität konzipiert: 10 freigelassenen Öffnungen in der Decke sowie 44 abnehmbaren Paneele in den Wänden und Fußböden ermöglichen, die Luftführung an die unterschiedlichen Konzepte, z.B. Misch- oder Verdrängungslüftung, je nach Szenario anzupassen.

Die Wände, Decken und Fußböden sind mithilfe der in den Paneelen eingebetteten Kapillarrohrmatten in 76 Zonen eingeteilt. Die Oberflächentemperatur jeder Zone ist von 18 bis 40 °C regelbar. So können sowohl die Wärmetransportvorgänge, die im realen Gebäude durch angrenzende Nachbarräume oder durch Außenwände hervorgerufen werden, als auch unterschiedliche Wärmeübergabesysteme wie z.B. Fußbodenheizung, Wand- und Deckenkühlung, nachgebildet werden.

Die flexible Oberflächentemperierung ergibt sich aus einem komplexen hydraulischen Versorgungssystem, das auf Gestellen an der Außenseite der Klimakammer angebracht ist. Dieses System besteht aus mehreren Einspritzschaltungen, sodass jede Versorgungsstrecke individuell aktiviert und geregelt werden kann. Durch die mittels 6-Wege-Kugelhähnen umgesetzte Umschaltung zwischen Warm- und Kaltwasserversorgung kann die Vorlauftemperatur der Strecke von 15 bis 45 °C eingestellt werden. Außerdem wird der Volumenstrom sowie die Vor- und Rücklauftemperatur gemessen, damit die übertragene Wärmemenge bestimmt werden kann.

Für die Klimatisierung beider Räume befinden sich zwei RLT-Geräte unter der Klimakammer. In jedes Gerät sind jeweils ein Adsorptionstrockner und zwei Dampfluftbefeuchter integriert. Die Konditionierung der Zuluft ist über einen Temperaturbereich von 15 bis 35 °C sowie einen absoluten Feuchtebereich von 0,2 bis 14,5 g/kg bzw. -34 bis 19 °C Taupunkttemperatur möglich. Die Luftwechselrate des Raums kann von ca. 3 bis 6 /h geregelt werden mit einem Umluftanteil von 0 bis 100 %.

Aktuell sind beide Räume als Zweipersonenbüro identisch ausgestattet. Die vier LED-Pendelleuchten je Raum verfügen über eine Farbwiedergabeindex (Ra) von 90. Der Lichtstrom von jeweils 5425 lm ist zwischen 5 und 100% und die Farbtemperatur von 2700 bis 6500 K einstellbar. Bei maximaler Leistung erreicht die Beleuchtungsstärke 1000 lx auf der Arbeitsfläche. Mit dem Bodenbelag, den Wandabsorber sowie den Akustiksäulen erreicht die Raumakustik die Klasse B anhand der Nachhallzeitanforderung nach VDI 2569.

Außerdem wird ein Soundsystem für eine akustische Wiedergabe mithilfe von Kopfhörern für jeden Platz eingesetzt, um die unterschiedliche Raumeindrücke in Probandenstudien zu generieren. Dieses System kann mit der Prüfstandautomatisierung gekoppelt werden, sodass die potenziellen raumakustischen Einflüsse auf Nutzer geforscht werden können.

Automatisierung

Die Topologie verfügt über mehrere Schnittstellen für Messung, Regelung, Datenmonitoring und Datenvisualisierung. Somit werden alle Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten beim Raumklimalabor gewährleistet.

Für die Prüfstandautomatisierung wird ein speicherprogrammierbares Steuerungssystem (SPS-System) als Basis eingesetzt, wobei sowohl die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge (I/Os), als auch weitere Bussignale erfasst und erzeugt werden können. Mit einer Stern-Bus-Topologie des SPS-Systems werden knapp 700 I/Os nach Lage am Raumklimalabor auf 8 Schaltschränke verteilt und angeschlossen, womit der Wartungsaufwand minimiert und die weitere Installation von Sensoren oder Aktuatoren erleichtert wird.

Das Kommunikationsprotokoll „Automation Device Specification (ADS)“ von TwinCAT ermöglicht den Datenaustausch zwischen dem SPS-System und der grafischen Benutzeroberfläche (GUI), sowie der Cloud-Datenbank InfluxDB mittels eines MQTT- Brokers (MQTT: Message Queuing Telemetry Transport). Über diese Cloud-Datenbank kann das Raumklimalabor mit anderen Prüfständen des UEL 4.0 oder einer Simulation mittels des HiL-Konzepts gekoppelt werden.

Die Raumbedingungen inkl. der Temperatur, der relativen Feuchte, der Beleuchtungsstärke und der Raumbelegung werden aktuell mithilfe von LoRa-Sensoren erfasst. Deren kabellose Übertragungstechnologie bietet Vorteile hinsichtlich der Flexibilität bei Installationsort und Batterielaufzeit. Andere Parameter, die relevant für die IEQ sind (CO2- und VOC-Konzentration, Lautstärke usw.), können durch die Erweiterung des Systems in Zukunft ebenfalls gemessen werden.

Videos

Infrarot-Video: Oberflächentemperierung

Zeitraffer: DALI-Lichtsteuerung über SPS

Zeitraffer: Aufbau der hydraulischen Versorgung

Zeitraffer: Aufbau der Klimakammer

Zeitraffer: Zusammenbau der hydraulsichen Komponenten

Fotos